自由電子レーザ(FEL)は、ある条件下で superradiance 発振を行うことが知られている。superradiance FEL は、光に関する現象 “superradiance(超放射)”から名前を拝借したものであり、superradiance FEL を学ぶ前に、本家の superradiance を知っておく必要がある。

レーザーハンドブック(レーザー学会、昭和57年発行)の説明によると、

超放射(superradiance)は完全反転分布した多数の2準位原子からの協同放出である。同種の原子の集合した系では、原子は系の内部で放出された放射場によって互いに共鳴的に強く結合することができる。その結果、十分大きな原子数密度では、完全反転分布した2準位原子系は自然放出の過程で位相のそろった巨視的分極を形成し、強い放出状態になる。この状態を Dicke は1954年に superradiant(超放出状態)と呼んだ。

とある。さて、この説明だけでは何のことやらさっぱりわからない。

Robert H. Dicke のオリジナル論文は Physical Review 93, 99-110 (1954), Coherence in Spontaneous Radiation Processes であるが、これを読み解くのも敷居が高い。

ここでは、原子数が2の場合からはじめて、N個の場合までの「協同放出」の原理を説明したい。以下の文献を参考にした。

[1] L. Allen and J.H. Eberly, “Optical resonance and two-level atoms”, Dover Publications, Inc., New York (1975)

[2] M.G. Benedict, A.M. Ermolaev, V.A. Malyshev, I.V. Sokolov, E.D. Tifonov, “Super-radiance mutliatomic coherent emission”, IOP Publishing Ltd (1996).

二凖位系における光の放出/吸収を伴う遷移

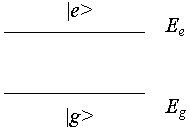

2つのエネルギー準位をもつ原子があり、下準位の固有状態を ![]() 、上準位の固有状態を

、上準位の固有状態を ![]() とし、それぞれの準位のエネルギーを

とし、それぞれの準位のエネルギーを ![]() 、

、![]() とする。

とする。

このような二凖位系において、光の放出/吸収を伴う準位間の遷移を考える。

光の電場による摂動を含んだハミルトニアンは![]() と書ける。ここで、

と書ける。ここで、![]() は電場がない時の非摂動ハミルトニアン、

は電場がない時の非摂動ハミルトニアン、![]() は原子の双極子モーメントの演算子である。

は原子の双極子モーメントの演算子である。

![]() と

と ![]() は

は ![]() の固有状態であるから、

の固有状態であるから、

![]()

![]()

![]()

![]()

である。

準位間の遷移は ![]() によって表され、

によって表され、

![]()

![]()

![]()

![]()

である。![]() は遷移双極子モーメント(複素数のスカラー量)で

は遷移双極子モーメント(複素数のスカラー量)で ![]() と書ける。

と書ける。

原子が1個のみ存在する時、上準位の存在確率は時間とともに指数的に減衰する。

![]()

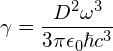

![]() は単位時間当たりの遷移確率(アインシュタインのA係数)であり、

は単位時間当たりの遷移確率(アインシュタインのA係数)であり、 ![]() に比例する。

に比例する。

ここで、![]() である。

である。