1971年のMadeyの論文について、さらに続ける。

Madey’s theorem

FELのゲインは、光の周波数(波長)に依存する。横軸に周波数、縦軸にゲインをプロットした曲線をFELのゲインカーブと呼ぶ。「アンジュレータ放射光のスペクトルを電子エネルギーで微分するとFELのゲインカーブが得られる」というのが、いわゆる、Madey の定理(Madey’s theorem)である。

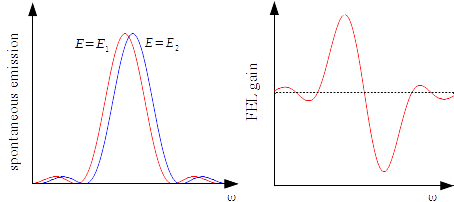

エネルギー の電子ビームと、角周波数

の電子ビームと、角周波数 の光が同時にアンジュレータに入射した場合を考える。

の光が同時にアンジュレータに入射した場合を考える。

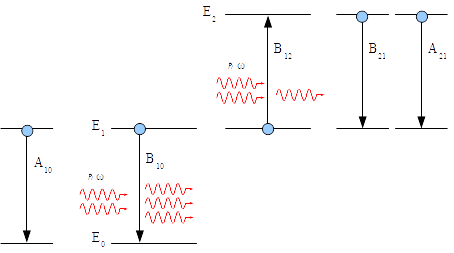

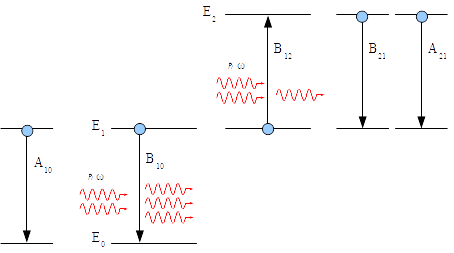

この時、以下の二通りの遷移の可能性がある。

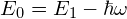

- 誘導放出によって新たな光子(エネルギー

が生成され、電子がエネルギーを失う。電子のエネルギーは

が生成され、電子がエネルギーを失う。電子のエネルギーは となる。遷移確率を表すアインシュタインの係数は

となる。遷移確率を表すアインシュタインの係数は と書ける。

と書ける。

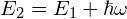

- 吸収(誘導吸収)によって光子が失われ、電子がエネルギーを得る。電子のエネルギーは

となる。遷移確率を表すアインシュタインの係数は

となる。遷移確率を表すアインシュタインの係数は と書ける。

と書ける。

それぞれの遷移確率に対応するB係数は、アインシュタインの誘導放出の理論にしたがえば、

![Rendered by QuickLaTeX.com \[ B_{10} =\alpha A_{10}\]](https://e-beam.sakura.ne.jp/physics/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-f309fbf1c944a4338619a232942c1cd0_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \[B_{12} = B_{21} = \alpha A_{21}\]](https://e-beam.sakura.ne.jp/physics/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-648c4515e80a6befbbfa0a579175aa57_l3.png)

である。 はA係数とB係数の比を表す定数である。

はA係数とB係数の比を表す定数である。

つまり、電子の自発放射の遷移確率 、

、 が与えられれば、誘導放出と吸収の確率を求めることができるわけだ。

が与えられれば、誘導放出と吸収の確率を求めることができるわけだ。

これらの遷移の様子を下図に示す。

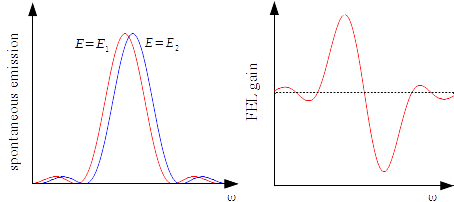

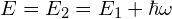

自発放射の遷移確率は、自発放射光のスペクトルと1対1に対応するので、すなわち、電子エネルギー

自発放射の遷移確率は、自発放射光のスペクトルと1対1に対応するので、すなわち、電子エネルギー の自発放射光スペクトルと

の自発放射光スペクトルと の自発放射光スペクトルの差をとれば、誘導放出と吸収の遷移確率の差=FEL ゲインを求めることができる(下図参照)。

の自発放射光スペクトルの差をとれば、誘導放出と吸収の遷移確率の差=FEL ゲインを求めることができる(下図参照)。

つまり、自発放射光スペクトルの微分がFELゲインカーブとなる。(Madey の論文では、電子のエネルギーで微分するとなっているが、光の周波数で微分しても同じカーブとなる)

つまり、自発放射光スペクトルの微分がFELゲインカーブとなる。(Madey の論文では、電子のエネルギーで微分するとなっているが、光の周波数で微分しても同じカーブとなる)

自発放射光のスペクトルからFELゲインを計算できるという考え方は、任意のアンジュレータ(テーパ付き、optical klystronなど)に適用できる利点、さらに、電子ビームの不均一性(エネルギー広がり、エミッタンス)やアンジュレータ磁場のエラーによるFELゲインの低下も、自発放射光のスペクトル計算を通して評価できるという優れた点があり、多くのFELの設計、動作解析に応用されてきた。

ただし、光のモード(空間、時間分布とコヒーレンス)を計算できない点、small signal ゲインを与えるのみで飽和効果は計算できないという限界がある。small signal 領域に限定されることは、電子が2個以上の光子を吸収、放出する場合を考慮していないためである。

当然であるが、Madey自身の論文には「Madey’s theorem」の語はなく、他の研究者がこのように呼び始めたわけだが、Madey’s theorem の用語が定着したのは、Madey が1979年にNuovo Cimentoに論文を発表した後である。

Il Nuovo Cimento, Vol. 50, pp.64-88 (1979)

1979年の論文は、「Relationship between Mean Radiated Energy, Mean Squared Radiated Energy and Spontaneous Power Spectrum in a Power Series Expansion of the Equation of Motion in a Free-Electron Laser」という長いタイトルをもつ。この中で、Madey は1971年の論文で示した自発放射光スペクトルとFELゲインの関係式の導出は厳密さを欠いていたとして、新たな導出を試みている。ここでは、量子力学(誘導放出)の考え方はとらず、電磁場との相互作用を含むアンジュレータ中の電子の運動を古典力学で解いている。1979年当時は、Colsonらの研究を含めて、古典力学によるFELの動作解析の方法が確立していたからである。1979年の論文の第2節に”Derivation of the theorem”とあり、Madey 自身も”theorem(定理)”の用語をはじめて使っている。

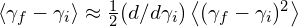

1979年の論文では、二つの定理が証明されている。自発放射光スペクトルとFELで生じる電子のエネルギー広がりの関係式(第一定理)、電子のエネルギー広がりとエネルギー損失の関係(第二定理)である。両者を合わせると、自発放射光スペクトルとFELゲインの関係式が導ける。第一定理、第二定理は以下の式である。

![Rendered by QuickLaTeX.com \[ \left < (\gamma _f - \gamma _i)^2 \right > = 2 \pi ^2 \frac {E_0^2 T}{m^2c^3\omega^2} \frac {dP(\omega)}{d \Omega} \]](https://e-beam.sakura.ne.jp/physics/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-33db381760ef6ab0cc739cab1b7aaed3_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \[ \left < \gamma _f - \gamma _i \right > = \frac{1}{2} \frac{d}{d \gamma} \left < (\gamma _f - \gamma _i)^2 \right > \]](https://e-beam.sakura.ne.jp/physics/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-246721cfee8069984f772b878b927c32_l3.png)

ここで、 、

、 は、アンジュレータ入口と出口における電子のエネルギー(相対論因子)、

は、アンジュレータ入口と出口における電子のエネルギー(相対論因子)、 は光の電場、

は光の電場、 は相互作用時間、

は相互作用時間、  はアンジュレータ放射光のスペクトルである。

はアンジュレータ放射光のスペクトルである。

論文の脚注に興味深い脚注がある

It is interesting to note that the general relationship  was derived by Sands (Frascati Laboratory, Project ADONE techniacl note T-73, December 29, 1975) from the quantum theory on the assumption that the statistics for emission and absorption were independent. Although Sands obtained the correct answer, the more recent analysis by J.M.J. Madey and D.A.G. Deacon: Co-operative Effects in Matter and Radiation (New York, N.Y., 1977), p.313, indicates that emission and absorption do not, in fact, proceed independently.

was derived by Sands (Frascati Laboratory, Project ADONE techniacl note T-73, December 29, 1975) from the quantum theory on the assumption that the statistics for emission and absorption were independent. Although Sands obtained the correct answer, the more recent analysis by J.M.J. Madey and D.A.G. Deacon: Co-operative Effects in Matter and Radiation (New York, N.Y., 1977), p.313, indicates that emission and absorption do not, in fact, proceed independently.

Sands は、Matthew Sands のことである。Sands はファインマン物理学の共著者として有名な物理学者であるが、加速器の業界では、SLAC設立時の副所長、また、蓄積リングの教科書の執筆者として知られている。Sandsの教科書は、蓄積リングの研究を志す学生の必読書として長く親しまれている。

ところで、1979年論文の1ページ目には、もうひとつ、おもしろい脚注がある。

To speed up publication, the author of this paper has agreed to not receive the proofs for correction.

1976年-1978年は、古典力学によるFEL解析の論文が立て続けに発表された時期であり、競争が激しかったことがうかがえる。

Stanford/HEPLでの最初のFEL増幅実験と発振実験の論文発表が、それぞれ、1976年と1977年。第一回のFEL会議がStanfordで開催されるのは、1979年のことだ。FEL黎明期といってよいだろう。